2024年度 JICAパラグアイ事務所×九州大学共創学部インターンシッププログラム

九州大学 共創学部 2 年 – 秋本 美奈

1 はじめに

JICA パラグアイ事務所×九州大学共創学部インターンシッププログラム第2 回インターン生として、パラグアイ日系高齢者福祉事業を中心とした様々な活動に従事させていただきました。短い期間ではありましたが活動を通して感じたことや、調査の結果から考察したことなどを踏まえ、ご報告させていただきます。今後の活動の参考になる点があれば幸いです。

また、JICA パラグアイ事務所の皆さまをはじめ、配属先の日本人会連合会の皆さまには大変お世話になりました。感謝申し上げます。

本インターンの目的

1936年に日本人がパラグアイへ移住を開始してから今年で88年目を迎える日系社会ですが、その歴史を重ねるとともに日系社会全体の高齢化も進んでいます。2017 年に実施された日系人基礎調査によると、パラグアイ全土の高齢化率が6.2% なのに対して日系社会全体の高齢化率は16.3% とかなり高いことが分かります。そのような中、日系社会における高齢者福祉事業の必要性はますます高まり、継続的な活動が実施できる運営体制を整えていくことが重要となってきました。

現在、デイサービスをはじめとする高齢者福祉活動において活動を運営し、支える福祉ボランティアの人数不足が課題として挙がっている地区が多数みられ、新たな福祉人材確保が求められます。また、福祉事業を継続していくためには日系社会の将来を担う若い世代が福祉活動に関心を抱くきっかけづくりも重要であると考えています。より多くの人を活動に巻き込み、将来的にも活発な福祉活動を継続して行うことができるよう、私自身も一緒に福祉活動に参加し、その中で感じたことや今後の活動の参考になる点などを提案し、取り組んで参りました。

2 実施した活動

2-1 福祉ボランティアの意識調査

調査の概要

1) 目的

福祉ボランティアの人材確保に取り組むにあたり、現在のボランティアの年代を把握するとともに、将来の福祉活動に対するボランティア自身の危機意識を探る。

2) 対象者

デイサービスさくら(アスンシオン)

デイサービスなのはな(イグアス)のボランティア

3) 実施方法

調査票・Google Form(日本語版とスペイン語版)の作成

4) 実施期間

さくら 2024/08/29 ( 木 ) ~ 2024/09/07 ( 土 )

なのはな 2024/09/02 ( 月 ) ~ 2024/09/07 ( 土 )

5) 回収結果

さくら n=1 7 、なのはな n=9

6) 質問項目とその意図

- 年代

- 出生

→育った環境が異なるボランティアの間でその他質問項目への回答に差が生じるかどうかを調査するため。 - 携わっているボランティア部門

- ボランティア活動へのモチベーション

→活動環境の改善や、新規ボランティアを募集する際の参考にするため。 - 福祉活動の後継者問題についてどの程度危機感を抱いているか

→本アンケート調査の主題 - 今後、若い世代を中心とした幅広い層にボランティア活動を周知していくために広報活動をすることに対してどう思うか

→今後の取り組みへの参考となる意見の収集のため。 - (賛成の人)関心がある情報発信の方法は何か

- (反対の人)理由があれば記述

7) アンケート結果

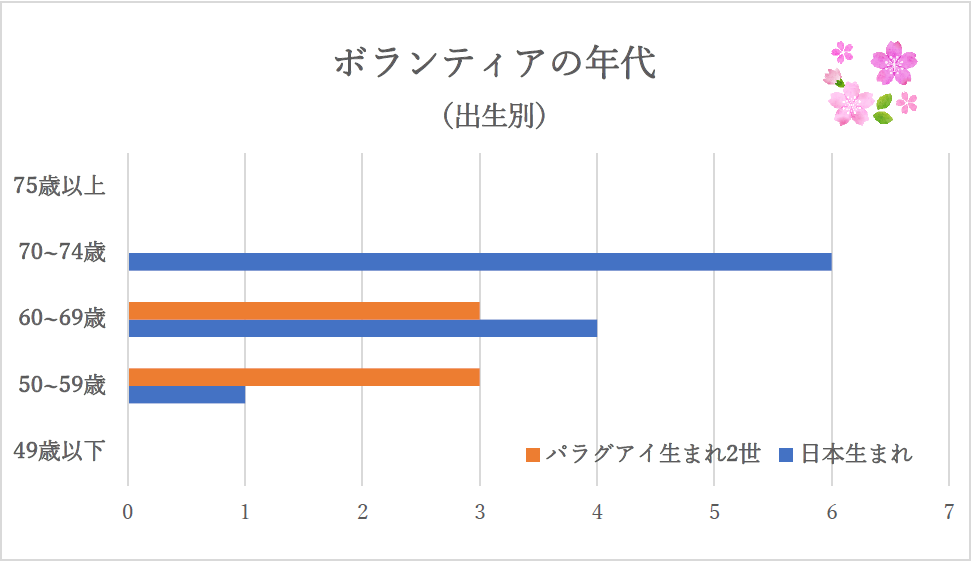

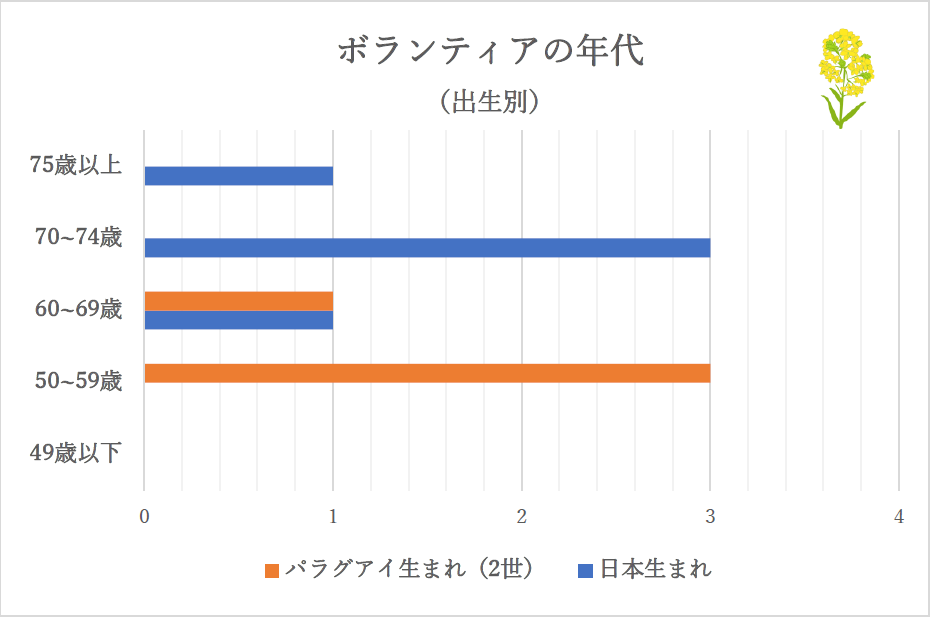

a. さくらボランティアの年代(出生別)

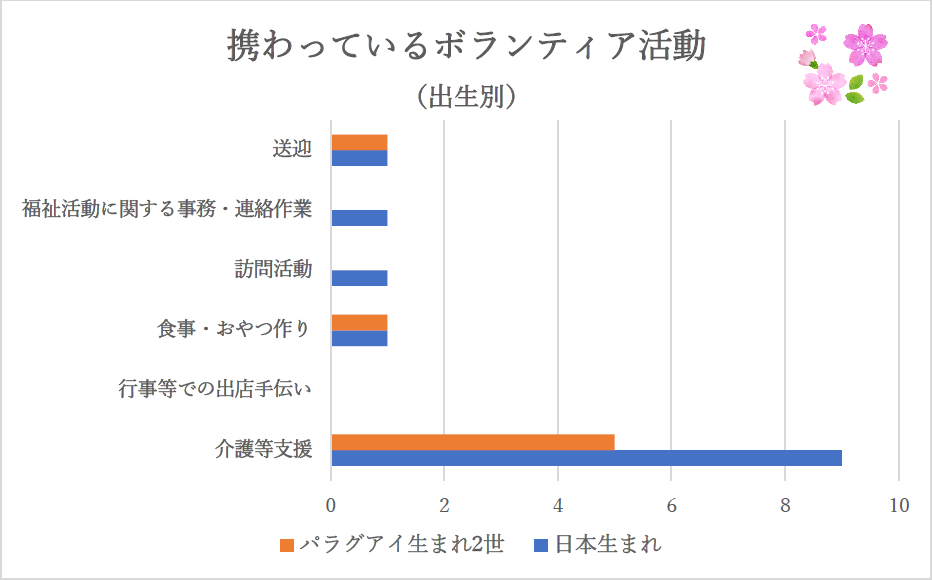

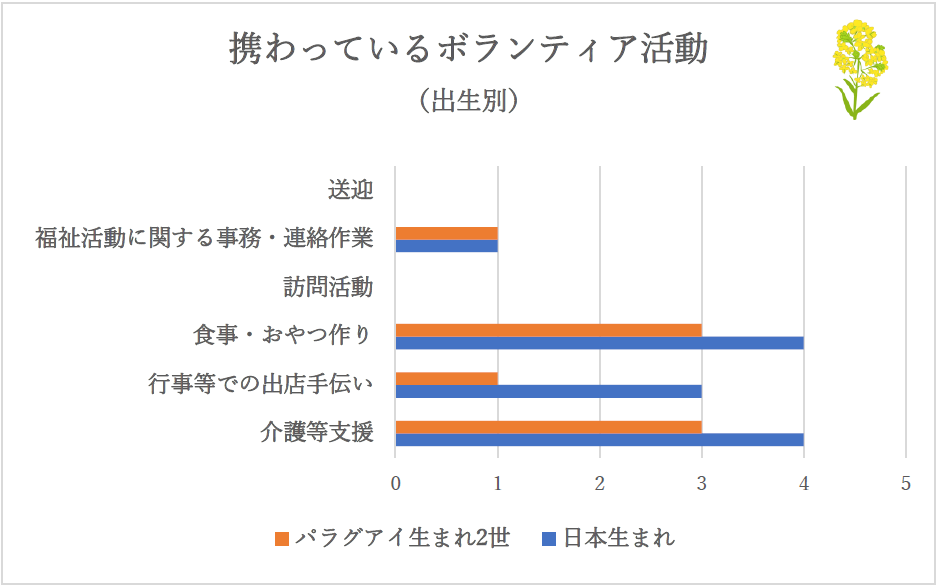

b. さくらボランティア部門別人数(出生別)

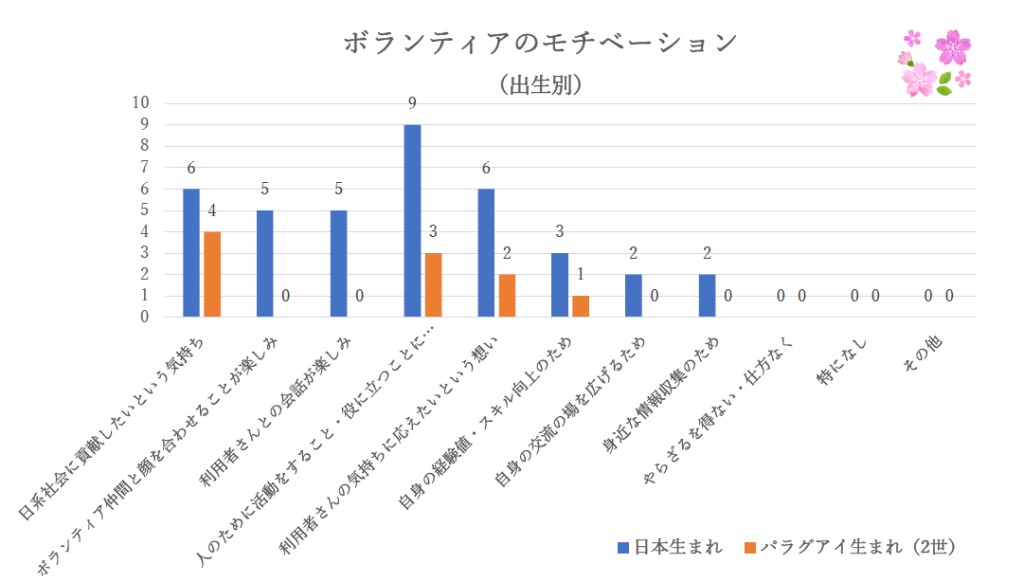

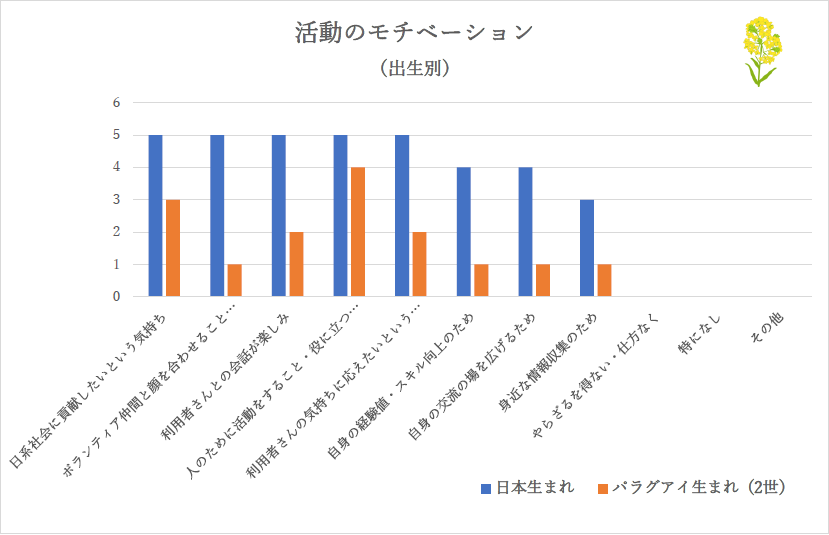

c. さくらボランティアの活動へのモチベーション(出生別)

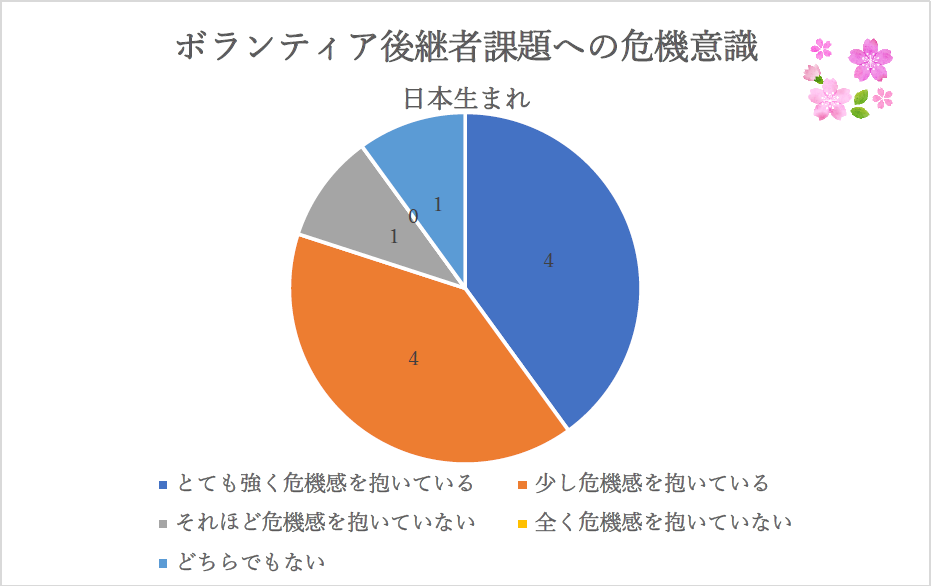

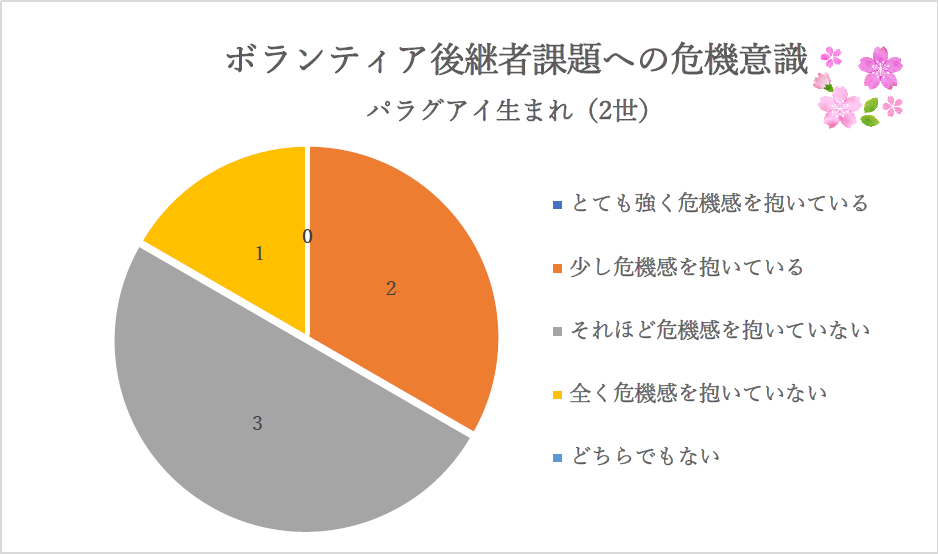

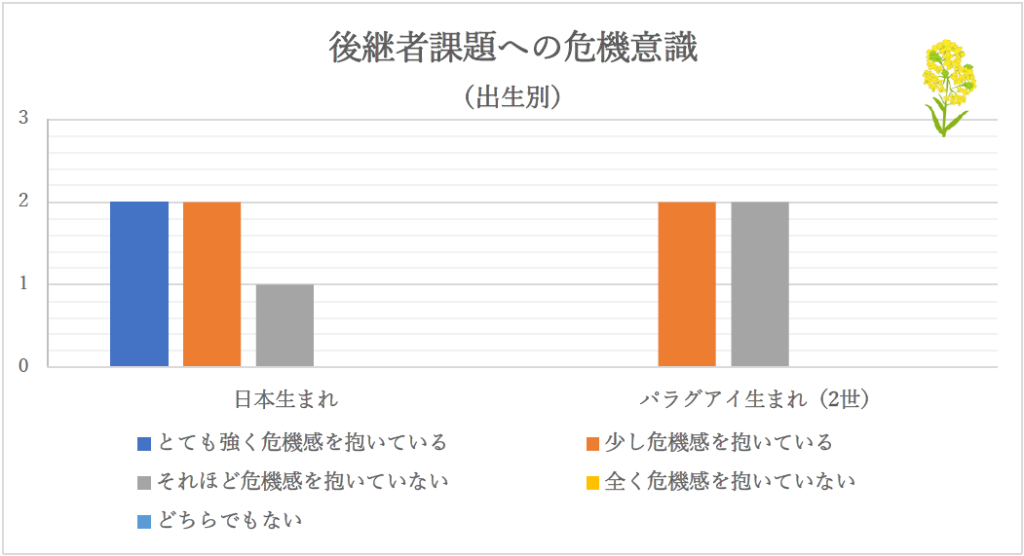

d. パラグアイ日系高齢者福祉事業の後継者課題への危機意識

日本生まれのボランティア

パラグアイ生まれ(2 世)のボランティア

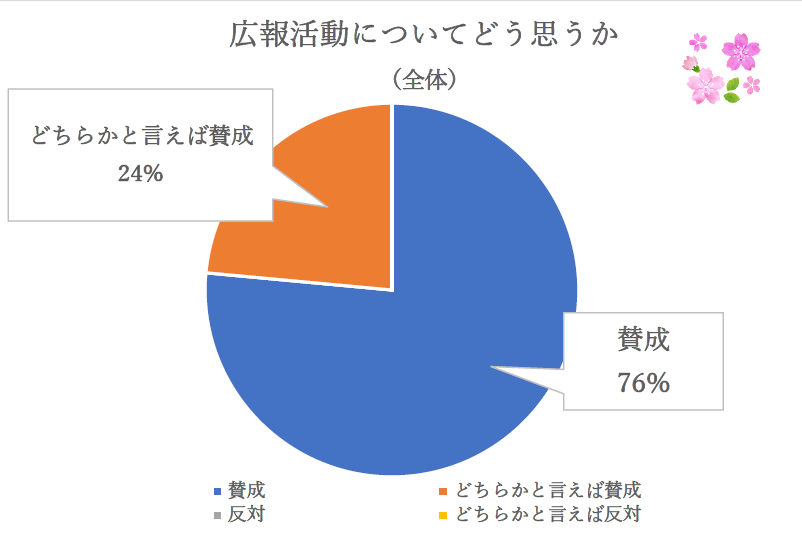

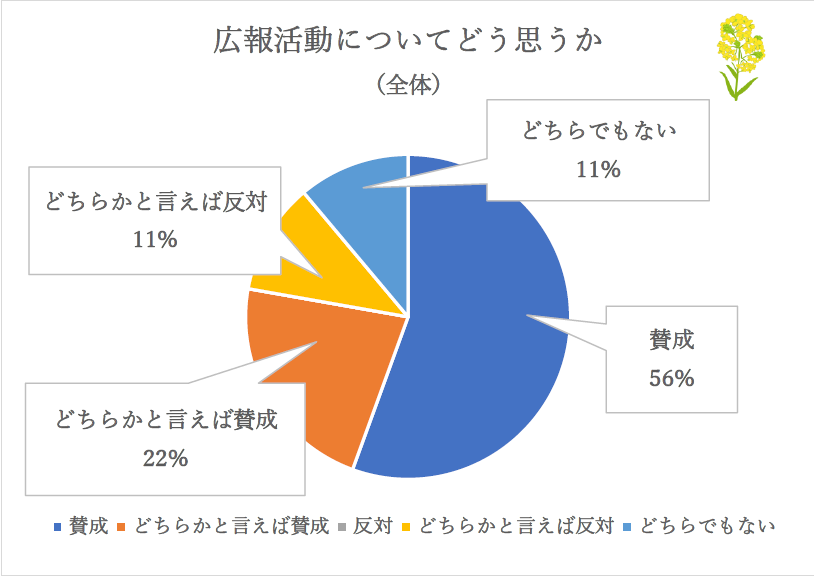

e. 今後、若い世代を中心とした幅広い層にボランティア活動を周知していくために、積極的に広報活動をすることについてどう思うか

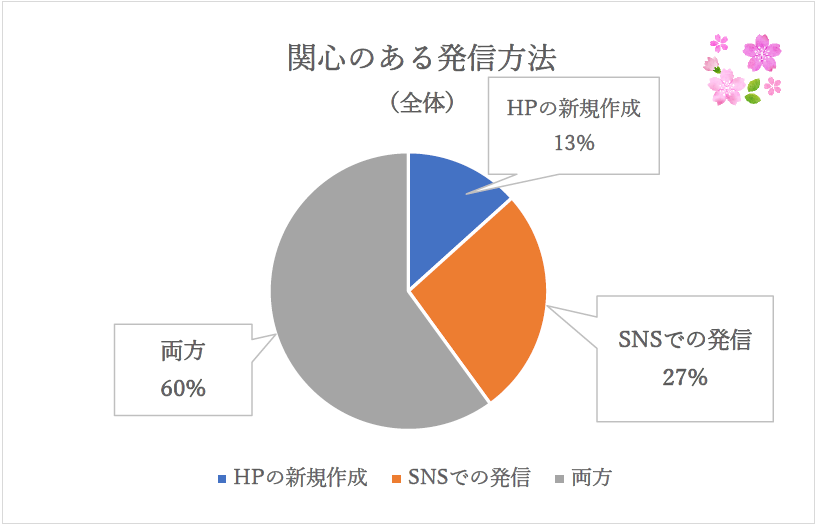

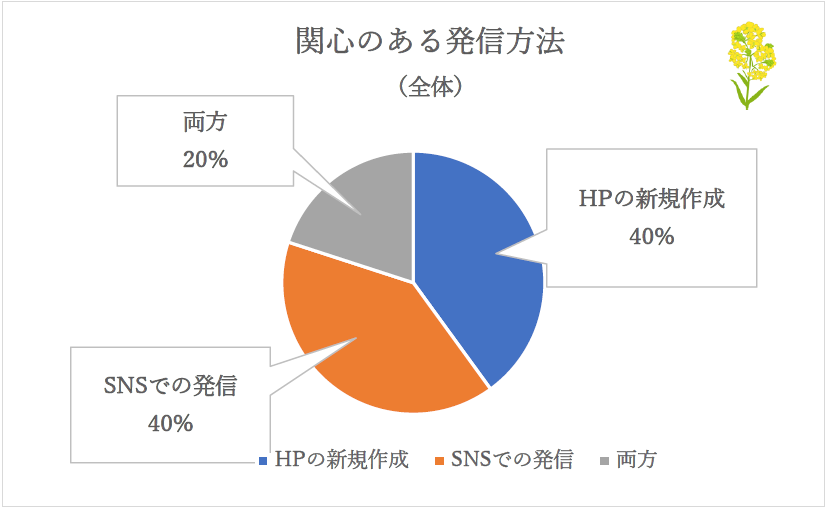

f. 関心のある発信方法

g. なのはなボランティアの年代(出生別)

h. なのはなボランティア活動部門別人数(出生別)

i. なのはなボランティアの活動のモチベーション

j. パラグアイ日系高齢者福祉事業の後継者課題への危機意識

k. 今後、若い世代を中心とした幅広い層にボランティア活動を周知していくために、積極的に広報活動をすることについてどう思うか

l. 関心のある発信方法

A. アンケート結果より

(さくら)

- ボランティアの出生別構成としては、日本生まれが11 人、パラグアイ生まれ(2 世)が6人という結果であった。しかしこれはあくまで、アンケートに回答したボランティアの出生別構成である。

- 日本生まれのボランティアの方が年代が上であるという当初の見立ては概ねその通りであり、70~74 歳のボランティアが全体の半数近くを占めている。

- 活動部門に偏りが見られるのは、DS終了後にケアボランティアに多数回答いただいたためである。

- 活動のモチベーションを尋ねた問では「人の役に立つことに喜びを感じる」と答えた人が最多であった。また2 番目に多かった回答は「日系社会に貢献したいという気持ち」であった。これは、日系社会ならではのモチベーションと言えるだろう。この気持ちは日系社会の歴史を学び、先代への尊敬・感謝から芽生える気持ちではないだろうか。

- 後継者課題への危機意識について、日本生まれのボランティアの8 割が「危機感を抱いている」と回答したのに対して、パラグアイ生まれ(2 世)のボランティアの約7割が「危機感を抱いていない」と回答するという結果になった。このことからボランティア間の危機意識にギャップがあると読み取れる。

- 広報活動や周知活動に関して、回答者全員が「賛成」と回答。

- 発信方法についてはSNS の方が若干関心度が高いが、両方に関心があると言える。

(なのはな)

- ボランティアの出生別構成としては、日本生まれが5人、パラグアイ生まれ(2世)が4人という結果であった。年代、出生をみてもバランスが良いと言える。

- 50~59歳のパラグアイ生まれ(2世)のボランティアが全体の1/3を占めている。

- 活動へのモチベーションは比較的広範囲にわたって分布しており、全体数の合計で見ると「人の役に立つことに喜びを感じる」と答えた人がさくら同様、最多である。

- 後継者課題への危機意識について、さくらと同様に、日本生まれのボランティアの方がパラグアイ生まれ(2 世)のボランティアよりも危機感を強く抱いていることが分かる。

- 活動周知のための広報活動について、さくらほど積極的ではないが、約8割の人が「賛成」と回答。

- 関心のある発信方法として圧倒的支持を得たものはなく、どれも同じくらいの関心があると言える。

(全体)

- さくらとなのはなではDSの活動スタイルが異なるため、それによりボランティアの回答にも違いが生じていると考えられる。

B. 今後の展望・活動の提案

以上の調査結果や考察を踏まえ、日系高齢者福祉活動に興味を持ってくれる人を増やし、活動参加へと繋げるための今後の取り組みとして、以下にいくつか提案いたします。

- 日系人のみならず、パラグアイの若者を対象とした移住の歴史教育・語り部活動

ボランティアの活動のモチベーションにも多数回答があった「日系社会に貢献したい」という気持ちを育む機会として、移住者(1世)の方から直接当時の話を聞く場があると良いと考えます。1世と3、4世の交流の場としても期待され、特に1 世の方々がご健在のうちに実施されることを願っています。また、自分が生まれ育った国の歴史を知ることで現在の生活への感謝の気持ちを抱くきっかけにもなれば良いなと思います。

- ボランティア体験会の実施

人の役に立ちたいと考えてはいるけれども、実際にどうやって行動に移せばよいかわからない人が、情報にアクセスしやすい環境を整えることも重要です。ボランティアに興味を抱いてくれた人が正式に参加する前に、現役のボランティアと交流する場を設け、実際の活動の様子を体験してもらうことで、不安解消や正式加入への後押しになるのではないかと考えています。

- ボランティア参加の柔軟性を高める

家庭の事情などで、毎回の活動には参加できないけれども、数か月に1回程度なら参加できる人をボランティアとして受け入れることで、これまで参加回数がネックで諦めていた人も気軽に参加しやすくなるのではないでしょうか。また、特技を持つ人を“不定期ボランティア”として受け入れることで、レクリエーションの種類・選択肢が豊かになることが期待されます。

- DS の活動の一環として外部講師等による芸鑑賞会の実施

私自身DS活動に参加する中で、毎回のレクリエーションの企画に頭を悩ませるボランティアの皆さんを目の当たりにしてきました。そこで、日本でいうマジックショーや落語鑑賞会のような企画を実施してみるのも面白いのではないかと考えました。レクリエーション企画の一助になるだけでなく、DS 活動に関わってくれる人を増やすという意味においても効果が期待されます。

- SNS を利用した福祉活動の情報発信

さくら・なのはなのボランティアを対象として実施したアンケート結果より、多数の現役ボランティアがSNS を利用した福祉活動の情報発信への関心を得られました。様々な情報をSNS を通じて入手するこの時代に、多くの人、特に若者に福祉活動を知ってもらい、興味を抱いてもらうきっかけとしてSNSを利用した情報発信が最適ではないかと考えます。若手人材を確保することに主眼を置く場合、若者の間で多く利用されているInstagram を活用することが望ましいと思われます。以下にそのメリットと注意点を挙げます。

〈Instagram を活用するメリット〉

- 世界的にも利用者が多く、若者の間でも主流なツールである

- 活動に興味を抱くきっかけを広げられる

- ボランティアとして参加するか考えている人が情報にアクセスしやすい

- 写真の投稿がメインのため、活動の様子が伝わりやすい

- DS 利用者さんの家族への連絡手段、活動の様子の便りとして活用できる

- 共同アカウントを作成することで複数人で運営・管理しやすい

- 各地区のDS でそれぞれのアカウントを作成すると、情報交換がしやすい

- 世界各地のDS アカウントで発信されている活動内容や食事メニューを参考にしやすい

- チラシ作成、配布等よりも情報発信の労力が軽減される

〈Instagram を利用する際の注意点〉

- 利用者、ボランティアのプライバシーの尊重、写真撮影の配慮

- どのように活用していくのかテーマを決める

- 普段の活動の負担になり過ぎないように気を付ける

- 投稿時間を工夫することで、より多くの人の目に留まりやすくなる

〈DS のInstagram 活用例〉

リハシャインみやこんじょデイサービスのInstagram アカウント https://www.instagram.com/rehashine/

特別養護老人ホームいちごのInstagram 活用を取り上げた記事https://job.kiracare.jp/lab/article/1713/

2 実施した活動

2-2 パラグアイ日系高齢者健康調査(2023.6 実施) の結果分析

調査の概要

- 2023 年6 月に実施

- 65 歳以上の日系人(日本人会会員)が対象

- 調査方法:調査票記入、Web アンケート、会場調査

- 実施目的:今後の福祉活動への参考とするため

- アスンシオン地区の回収率:45.3%

結果分析

以下に設問に対する回答結果をいくつか取り上げ、分析・考察します。また、今回は特にアスンシオン地区に着目しました。

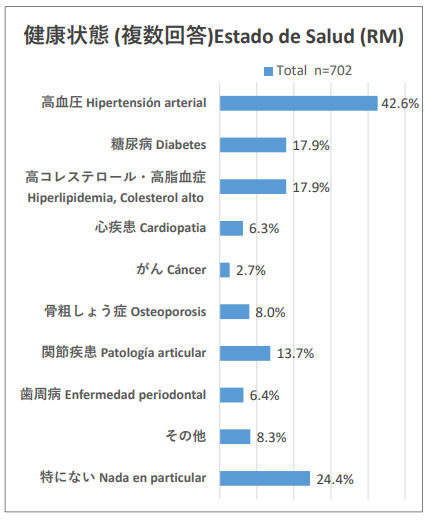

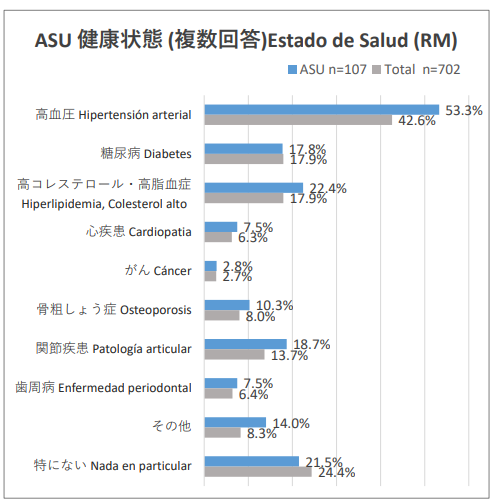

問6「現在、自覚している病気や症状で当てはまるものすべてを選んでください。」

問6に対する回答結果を示したグラフである(左:全地区平均、右:アスンシオン地区)。

グラフから分かるように、全地区平均で見ても「高血圧症」を自覚していると回答した人が最多である。全地区平均が42.6% なのに対して、アスンシオン地区では平均よりも10% 以上高い53.3% もの人が「高血圧症」であると回答している。パラグアイの首都であるアスンシオン地区が他の地方地区よりも「高血圧症」を自覚する高齢者が多い要因として、次のことが考えられる。都市部では地方に比べて、食生活や生活習慣に多様性があり、脂質の多い食事や不規則な食生活の影響を受けやすいと考えられる。また、移動手段にバスやタクシーなどの乗り物を選択し、歩く習慣が損なわれやすいと思われる。そのため運動不足やストレスなどから高血圧を引き起こすものと考えられる。この高血圧に関する問題は日系社会のみならず、パラグアイ全体の問題とも言える。高血圧そのものが危ないのではなく、高血圧により動脈が硬化し、それによって引き起こされる病気が危険なのだ。

〈考えられる対策・取り組み〉

- 運動DSのような、“適度な運動をすること”にフォーカスしたDS活動の実施

- 「健康ボランティア」などを招き、講義・指導を受ける

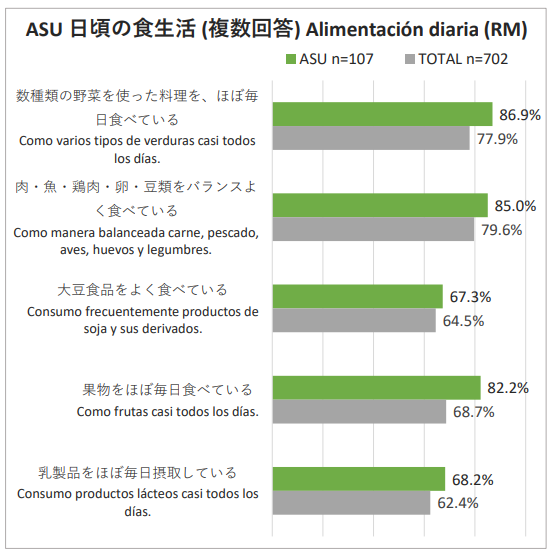

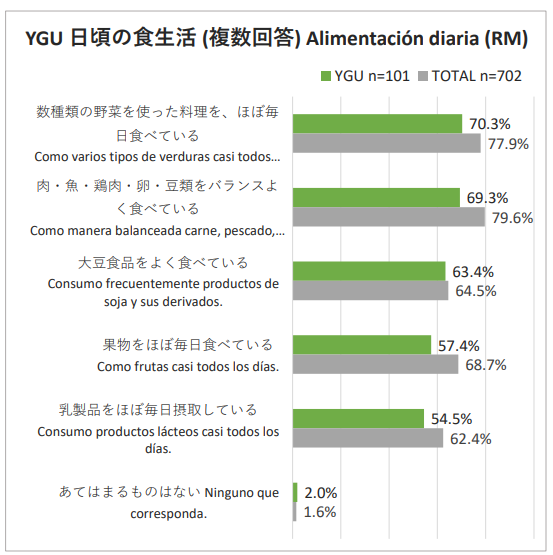

問9「日頃の食生活で、当てはまるものをすべて選んでください。」

問9に対する回答結果を示したグラフである(左:アスンシオン地区、右:イグアス地区)。

アスンシオン地区ではすべての項目で平均を上回った回答が得られたのに対して、イグアス地区ではすべての項目で平均を下回った回答結果となった。このことについて、考え得る要因として「食料品店へのアクセスのしやすさの違い」が挙げられる。アスンシオン市内には多数の食料品店があり、Uber タクシーなどの移動サービスも充実している。一方でイグアス地区は、移動手段も限られ、同居家族のいない一人暮らしの高齢者にとっては買い物も一苦労であると予想される。そうすると、日々の食事に気を配ることが難しくなるだろう。このように、居住地区のサービス・交通に影響を受けることが結果から読み取れる。

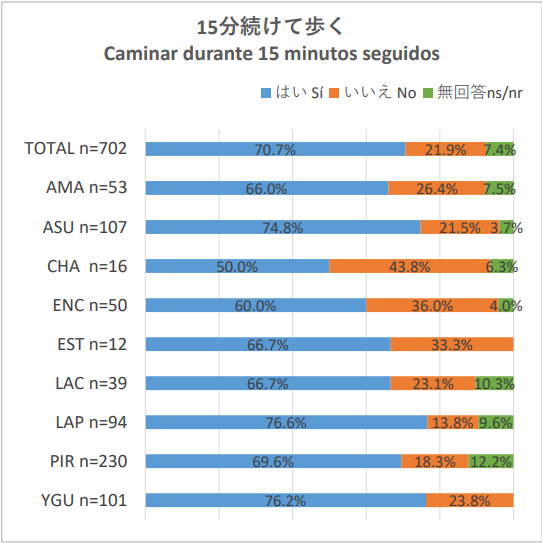

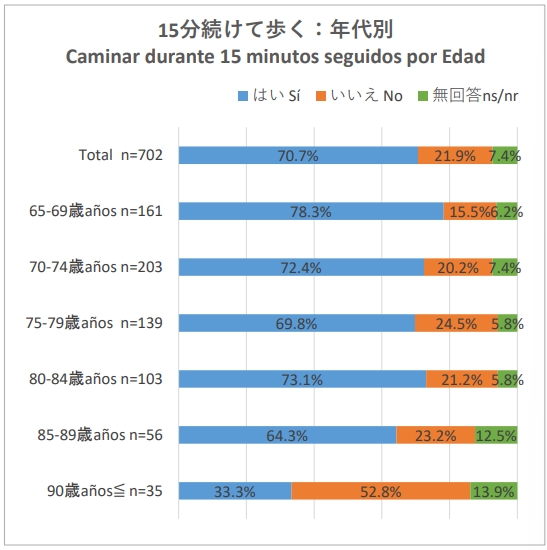

問12 「15 分くらい続けて歩いていますか。」

問12 に対する回答結果を示したグラフである(左:全地区、右:年代別)。

アスンシオン地区は他の地区と比べて歩く機会が少ないだろうと予想していたものの、結果を見ると全地区平均が70.7% なのに対し、アスンシオン地区は74.8% と若干平均を上回っていることが分かる。この結果が、高齢者自身が健康のために意識的に取り組んでいるウォーキングなのか、意図せずとも15 分歩かなくてはいけない状況があるからなのかは分からないが、パークゴルフ等で日頃から体を動かしている高齢者が多いと考えることもできる。

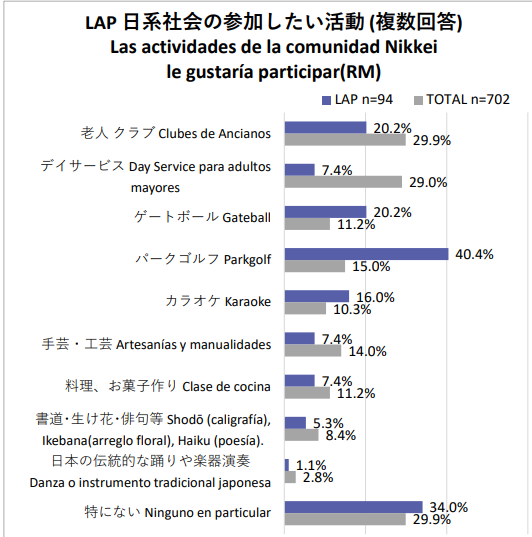

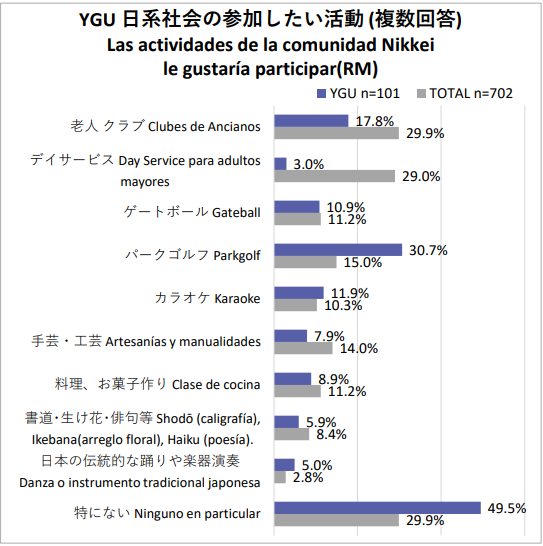

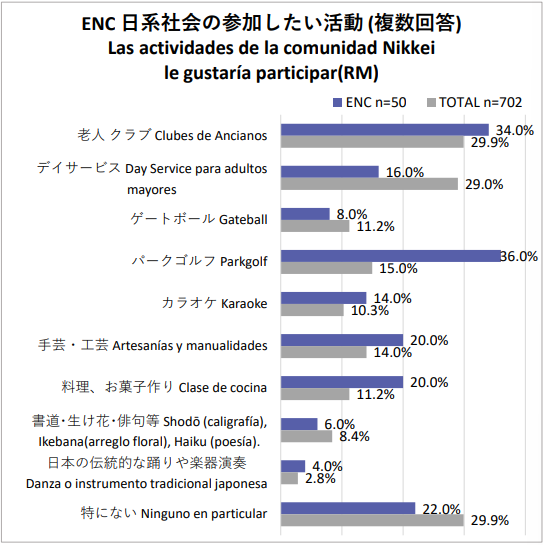

このように考えると、「パークゴルフに対する関心が高い地区」と「15 分続けて歩く習慣」から、確かにパークゴルフが健康に与える影響が見えてくる。以下は問22 「日系社会の参加してみたい活動であてはまるものすべてを選んでください」に対するラパス地区(左)とイグアス地区(右)の回答結果である。この2 つの地区は他の地区と比べて、パークゴルフへの関心が非常に高い地区であり、かつ15 分続けて歩くと回答した人が7676%を超えている(問12 グラフ参照)。

しかし、必ずしも上記のように結論づけることはできない。ラパス地区・イグアス地区同様にエンカナルシオン地区もパークゴルフへの関心が非常に高いものの、15 分続けて歩くと回答した人は平均よりも1010%ほど下回っている(右図参照)。ここでの注意点は、すでに活動に参加している、新たに参加してみたい、という回答者が混在しているということだ。その点を考慮して議論を進めていかなければならない。

問24 「将来の日常生活で不安に感じることがあればお書きください。」

この設問に対する回答で多く目に留まったのが「送迎」に関する不安である。同居家族に送迎してもらうことへの申し訳なさや、公共交通機関を利用することへの不安、目的地まで行く手段が無いために参加を諦めるなど、多くの高齢者が「送迎」に関することで困っていた。病院への受診やDS 活動への参加など、行きたくてもいけない状況にある高齢者が多数いると予想される。高齢者の様々な機会が失われているこの現状を改善する必要があるだろう。

〈考えられる取り組み〉

- 乗り合い無料バス、送迎シャトルバス

- 同居家族への負担軽減にもつながり高齢者の家族への申し訳なさもなくなることで、遠慮なく様々な活動に参加でき、高齢者のいきいきとした生活にもつながる。

〈資金の工面について〉

- クラウドファンディングで資金調達

3 おわりに

今回実施したアンケート調査の結果やその分析に関して、関係者の皆様へフィードバックを行うとともに今後の活動に役立てていただければと思います。また、今後新規ボランティアを募集する際に現役ボランティアの意見を参考にして活動に参加しやすい雰囲気づくりに取り組んでいただければ幸いです。

最後になりますが、私が実際にデイサービスの活動に参加して感じたことは、デイサービスの活動が利用者の皆さんの元気・活力を支えているということです。他の利用者さんやボランティアの皆さんと同じ場所で同じ時間を共有するひとときを1か月間心待ちにしているのだと思うと、デイサービスを初めとする福祉活動の存在意義・必要性がとてもよく理解できます。人と会うために化粧をし、オシャレな服を着て、お裾分け用の手作り料理を用意する、そのような場があるだけで日々の生活がパッと明るくなるような気がします。だからこそ、この活動を将来的にも継続して行ってほしい、活動に参加してくれる仲間を増やしてほしい、と願ってやみません。何事もきっかけ一つだと信じています。より多くの人に福祉活動のすばらしさが伝わるきっかけをたくさん作っていってほしいなと思っています。そして、今後も日系高齢者福祉活動が高齢者の皆様の生きる活力となることを願っています。